إمتاع الأرواح بما للمغاربة من اعتناء بالألواح، وقفات مع أبرز آليات التعلم والتعليم

ذ. محمدن بن أحمد بن المحبوبي

المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية

نواكشوط – موريتانيا

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فإن تعليم الولدان القرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده، وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعدُ من الملكات.

وقد امتاز المغاربة منذ القديم بحفظ القرآن وإتقان رسمه وضبطه وتجويده، وسيطروا في هذا الميدان سيطرة تامة، ولا توجد أمة خدمت القرآن وتفانت في حبه والاهتمام بشأنه مثل المغرب، وقد تأسست مدارس في الحواضر والبوادي كانت منار إشعاع لعلوم القرآن، وبرز أئمة مقرئون أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم[1].

وقد قيل قديما: إن القرآن نزل بلسان العرب ففسره الفرس، وكتبه الأتراك، وقرأه المصريون وحفظه المغاربة، وما زال هذا القول ينطبق على علاقة المغرب والمغاربة بكتاب الله العظيم.

وتعتبر الألواح من أبرز دعامات التعلم والتعليم وأنجع آليات الإفادة والتثقيف، لذلك شاعت لدى أغلب الأمم والشعوب، فاعتمدها المربون كثيرا وعدوها عون المعلم وعماد المتعلم، فأصبحت أرفع وسيلة لاكتساب المعارف وتحصيل العلوم، وقد أخذت الثقافة العربية الإسلامية منها بنصيب وافر، فتم تداولها وتناولها على نطاق واسع، فكانت أساسا لتوصيل المعلومات في مرونة وسهولة وقناة لتبليغ رسالات الله إلى العالم، ومنبرا لتبصير الطلبة بكنوز العلم والمعرفة.

ولم يكن المغاربة بمنأى عن هذا التقليد العالمي والتوجه التربوي الأصيل فطفقوا يعلمون الناشئة الكتاب والحكمة من خلال هذه الوسيلة التعليمية المباركة في مختلف المراحل الدراسية من الروضة إلى المستويات الجامعية. فماذا عن الألواح أهمية ومكانة وفاعلية وتأثيرا؟ ومتى اعتمدت في التقاليد المدرسية في الربوع المغربية، وكيف كان عاقبة سعي أبناء هذه المنطقة في اعتمادها وتداولها؟ وما أبرز طرق استخدامها وتوظيفها؟

ذلك ما نروم الإجابة عنه من خلال المحاور الآتية:

المحور الأول: محددات للمقاربة والتنظير

وضمن هذا المحور نعرض لمسألتين؛ أولاهما تعنى بمحاورة العنوان واستنطاقه، وثانيتهما تهتم بتأصيل الموضوع واستنباته.

المسألة الأولى: المناقشة والتحليل لعنوان البحث

يقوم هذا العنوان على أربع مركبات لغوية، أولها إضافي “إمتاع الأرواح”، وهو متبوع بثلاثة أشباه جمل “بما للمغاربة من اعتناء بالألواح”، وقد ربطت بين هذه المركبات أداة الجر “الباء” الداخلة على اسم الموصول “ما” الذي كشف عن كثير من الشمولية والعموم ليؤكد أن للقوم اهتماما كبيرا بهذه الوسيلة التربوية.

أما التركيب الأول فهو مؤلف من كلمة “إمتاع” الذي هو مصدر أمتعه إمتاعا إذا هيأ له أسباب الراحة والاطمئنان، والأرواح جمع روح وهو مَا بِهِ حَيَاة النَّفس يذكر وَيُؤَنث، والمغاربة جمع مفرده مغربي نسبة إلى بلاد المغرب.

والاعتناء مصدر اعتنى بالشيء إذا اهتم به، والألواح جمع لوح وهو كل صفيحة عريضة خشبا كانت أو عظما أو غيرهما، وقيل: هو ما يكتب فيه من خشب ونحوه يسهل فيه محو الكتابة، “ولوح الجسد كل عظم منه فيه عرض فيقال: فلان تام الألواح: عظيم الخلقة”، “ولم تبق منه إلا الألواح”؛ أي العظام العراض يقال ذلك للمهزول، ويقال: نظرت إلى ألواحه أي ظواهره[2].

فاللوح عبارة عن قطعة من الخشب تصنع من شجر أو غيره مما يناسب سن المتعلم وحجم الدرس، وهو في الغالب يقص على شكل مربع أو مستطيل، ويتراوح طوله ما بين 30 إلى 50 سم[3]، أما عرضه فيتراوح ما بين 15 سم إلى 23 سم. وكأنه سمي بهذا الاسم؛ لأن الكتابة تلوح فيه أي تظهر، وهو آلية فعالة لتثبيت المعارف وترسيخها في الأذهان، ويمكن أن نفهم من الآيات التي ورد فيها لفظ “اللوح” أن الكـتابة فيه ذات سر وبركة، فلا يستبعد أن تكون سبيلا إلى الفتح وطريقا إلى سرعة الحفظ وجودة الفهم، كما قد يكون عصمة للطالب من الزيغ وشرود الذهن.

لذلك فإن المغاربة يفضلون كـتابة النصوص المدروسة على الألواح حتى وإن توفرت الأوراق، ذلك أنهم يعتقدون أن اللوح أبرك وأن النص المقروء فيه أيسر حفظا وأرسخ في الذاكرة. لذلك؛ فإن الأطفال في الكـتّاب يتخذون ألواحا من الحجم الصغير، وبعد ذلك يتخذون ألواحا كبيرة تستجيب لمتطلبات المراحل المتقدمة.

المسألة الثانية: المعالجة والتأصيل لموضوع البحث

وفي هذا الجانب نعرض لمستويين أولهما يعنى بتأصيل الألواح في الثقافة العربية الإسلامية مبرزا أهميتها ومحوريتها، وثانيهما يركز على حضور الألواح في الثقافة المغربية مستعرضا جوانب من قوتها وتأثيرها ومكانتها السامقة في اكتساب المعارف وترسيخها في الذاكرة.

– الألواح في الثقافة العربية الإسلامية

وفي هذا المستوى نذكر بأن الألواح لها حضور بارز في الثقافة العربية الإسلامية، ويكفي دليلا على ذلك أن اللوح ورد في القرآن الكريم مجموعا أربع مرات هي قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهۥ فِے اِ۬لَالْوَاحِ مِن كُلِّ شَےْءٖ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَےْءٖ﴾ [الأعراف: 145]، وقوله جل شأنه: ﴿وَأَلْقَى اَ۬لَالْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِۖ﴾ [الأعراف: 150]، وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى اَ۬لْغَضَبُ أَخَذَ اَ۬لَالْوَاحَ﴾ [الأعراف: 154]، وقوله سبحانه: ﴿وَحَمَلْنَٰهُ عَلَيٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٖ وَدُسُرٖۖ﴾ [القمر: 13]، وقد جاء بصيغة المفرد مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿فِے لَوْحٖ مَّحْفُوظٞۖ﴾[البروج: 22].

أما في الحديث فقد تكرر لفظ اللوح مفردا ومجموعا عدة مرات، من ذلك ما ورد على لسان ابْنِ عَبَّاسٍ حيث قَالَ: «أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا مِنَ المَثَانِي الطُّوَلِ، وَأُوتِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام سِتًّا، فَلَمَّا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ، رُفِعَتْ ثِنْتَانِ، وَبَقِيَ أَرْبَعٌ»[4].

كما بوب النسائي (ت: 303هـ) في السنن الكبرى للألواح فقال: كتابة العلم في الألواح والأكتاف، وأورد تحته حديث ابن عَبَّاسٍ، قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتُونِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ، أَوِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ لِأَكْتُبَ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» قَالُوا: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْجُرُ»[5].

وفي مسند الإمام أحمد (ت: 241 هـ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ، فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا، أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ»[6].

وفيه أيضا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: «ائْتِنِي بِكَتِفٍ أَوْ لَوْحٍ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَقُومَ قَالَ: «أَبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ أَنْ يُخْتَلَفَ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ»[7].

أما الإمام النووي (ت: 676 هـ) الذي ورد لفظ اللوح على لسانه أثناء حديثه عن موقف أصحابه الشافعية من الكتابة على القبور فقال: «قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث»[8].

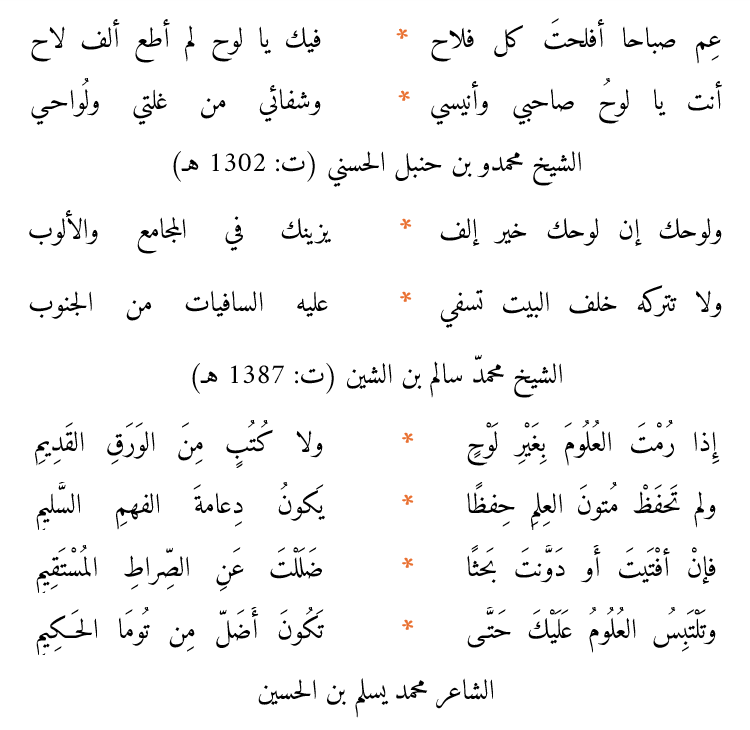

أما حضور لفظ “اللوح” في الشعر فنصادفه عند امرئ القيس الذي ساقه تعبيرا عن عِظم الجسم وضخامة الحجم فقد شبه ناقته بألواح الإران وهو سرير موتى النصارى فقال[9]:

وعنسٍ كألواح الإران نسأتها * على لاحب كالبُرد ذي الحبِرات

وأما ابن أبي حصينة (ت: 457 هـ) الذي نراه يورد لفظ اللوح في سياق يحذر مما يخدش العرض أو ينال من المنزلة يقول[10]:

ما أَقبَحَ العِرضَ مَدنُوساً بِفاحِشَةٍ * يَخُطُّها اللَوحُ أَو يَجري بِها القَلَمُ

أما لسان الدين بْن الْخَطِيب (ت: 776هـ) فقد ورد لفظ اللوح في شعره ضمن أبيات يمتدح بها أحد السلاطين يقول:

يا قادما وافى بكل نجاح * أبشر بما تلقاه من أفراح

إلى أن قال:

أمست تَحض على اللياذ بِمن جرت * بسعوده الأقلام فِي الألواح

بخليفة الله الْمُؤَيد فَارس * شمس الْمَعَالِي الْأَزْهَر الوضاح

مَا شِئْت من شيم وَمن همم غَدَتْ * كالزهر أَو كالزهر فِي الأوداح[11]

وبذلك نعلم أن للوح حضورا في مختلف محطات التاريخ الإسلامي، إذ كان عماد الدرس وقوام التكرار، فعوّل عليه كثير من أئمة التربية الإسلامية في مختلف العصور إلى أن بلغت هذه الدعامة التربوية الساحة المغربية.

– الألواح في الثقافة المغربية

لقد كان للألواح حضور كبير في الثقافة المغربية، ويبدو ذلك واضحا من خلال ما دونه المغاربة في تراثهم الثقافي قديما وحديثا، ففي القديم نصادف مؤلفات عديدة ورد فيها ذكر الألواح ولو عرضا، فممن ذكرها قديما القاضي عياض في مداركه، وابن بطوطة في رحلته، وابن خلدون في مقدمته، وابن خالد الناصري في استقصائه، والسوسي في معسوله، وعبد الله كنون في نبوغه، وغيرهم كثير.

أما المعاصرون فقد حرروا مقالات عديدة وسطروا بحوثا متميزة، لعل أبرزها كتاب القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب.

ثم إن الأستاذ الدكتور محمد الظريف حقق كتاب سراج الظلم فيما ينفع المعلم والمتعلم للشيخ أحمد الهيبه بن الشيخ ماء العينين (ت: 1335هـ) تحقيقا جيدا بسط خلاله القول في شأن الألواح وأهميتها وما لها من حضور بالساحة المغربية كبير يستنشق الناس من أريجه ألطف نسيم وعبير.

فمؤلف الكتاب المذكور أشار إلى أن محمد العاقب بن مايابى انتهى إلى “أن التعليم بقدر التعظيم فيجب أن يكون محو الألواح بموضع طاهر مصون نظيف لا يمشى عليه بالأقدام، أو يجمع الغسالة ويصبها في بحر أو بئر، أو يحفر لها بمكان لا تطأه الأقدام، أو يستشفي بها من أراد ذلك”[12].

وقد عزز المؤلف رأيه بأبيات أوردها من منظومة كشف العمى والرين عن ناظري مصحف ذي النورين لابن مايابى حيث يقول[13]:

وكتبه في الصحف الصغار * يكره كالكتب بكالجدار

وكتبه على محل يوطأ * أو محوه فيه فذاك خطأ

ومن يعظم حرمات الله * فإن ذاك من تقى الإله

كما تعرض الشيخ أحمد الهيبه في كتابه سراج الظلم لحكم تقارب الأطفال في المكتب ومس بعضهم للوح الآخر مصرحا أن العلماء ترددوا في هذه المسألة بين الإباحة والكراهة موردا قول النابغة[14]:

ومس بعضهم للوح البعض لا * إثم ولكن كرهته النبلا

وبذلك يتضح أن تحفيظ القرآن من خلال الألواح الخشبية سنة مغربية تليدة تشيع في جميع الأوساط والأوقات، وتلقى رواجا في شهر رمضان حيث تنشط حلقات التحفيظ في هذا الشهر المبارك، فيحمل الناس أبناءهم على المسارعة إلى حرم الألواح فالدراسة من خلالها تعين على تثبيت المكتسبات المعرفية في الأذهان، إذ يسطّر اللوح عند كل كتابة بإمرار قاعدة القلم عليه مرا سريعا متكررا حتى تتميز السطور ويملس مستواها من اللوح، فبذلك تستقيم خطوط الكتابة، تجنبا لانمياع الحبر في الخشب. وغالبا ما يتم اختيار المتوسط من الألواح الذي يتسع لأربعة دروس: وقد يزيد على ذلك بلا حد.

وكلما ملأ الطالب لوحه سارع إلى محو الدرس الذي تم حفظه ليكتب محله درسا جديدا، وبهذه الطريقة التربوية تظل الدروس باقية على اللوح فترة يرددها اللسان وتلمحها العين لتزداد رسوخا في الذاكرة وثباتا في الأذهان.

وتتجلى أهمية حفظ القرآن بطريقة اللوح التقليدية في كون الحافظ يتعلم -بالإضافة إلى الحفظ- الرسم القرآني الذي يتلقاه مباشرة من شيخ الجامع أو الفقيه، فضلاً عن إتقانه اللغة العربية الفصحى.

وبذلك فإن الكتاتيب القرآنية القائمة على اعتماد الألواح شكّلت على امتداد الأجيال رافداً مهما من روافد العلم والتعلم وأسهمت في تربية النشء تربية إسلامية رصينة من خلال تحفيظ القرآن الكريم وعلومه، وصون المقومات الروحية للمجتمع المغربي والحفاظ على هويته وخصوصياته.

ويبقى اللوح أبرز وسائل التحصيل المعرفي في مختلف المستويات التعليمية المعتمدة في الكتاتيب المغربية، فقد تم تداوله في أرجائها بكثرة فشاع، فكان عليه التركيز والمعول في كل المحطات والأعمار يستوي في ذلك المسن واليافع والذكر والأنثى.

ولا يفوتنا أن نشير في أعقاب هذا التأصيل إلى أن بعض الدراسات المعاصرة أكدت فاعلية الحركات الاهتزازية التي يقوم بها الأطفال أثناء قراءة الألواح، فانتهت إلى أنها تساعد على تقوية فقرات الظهر وتنشط حركة الدم في الأوردة والشرايين، كما تساعد على سرعة حفظ الدروس في جو من الأريحية والدعة والانبساط.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التعلم عن طريق الألواح منهج مغربي أصيل يضرب في أعماق التاريخ، إذ يرى بعض المؤرخين أنّ بلاد المغرب شهدت تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه مباشرة عقب الفتح الإسلاميّ، حيث انتشر ذلك في الحواضر والبوادي – على حدّ سواء – ولُقّن في مختلف دور العبادة والعلم؛ كالكتاتيب والمساجد والزّوايا والمدارس والرّباطات، ولعلّ الفضل في ذلك يعود إلى دور الدول التي حكمت المغرب؛ كالمرابطيّة والموحديّة والمرينيّة والسّعديّة والعلويّة، في تعميم تعلّم القرآن واستمراريّته، يذكر صاحب المعجب في تلخيص أخبار المغرب أنّ المهدي بن تومرت سنّ تقليدًا يحتّم فيه على النّاس قراءة حزب من القرآن الكريم كلّ يوم جمعة بعد صلاة الصّبح، وسوف يتطوّر هذا التّقليد في المغرب؛ ليصبح وردا ثابتا حيث يقرأ بعض المصلين اليوم -في العديد من المساجد- حزبَين من القرآن الكريم كلّ يوم جماعةً، وذلك بعد صلاتَي الفجر والمغرب.

المحور الثاني: الألواح معتمد للدراسة والتأطير

وفي هذا المستوى نعرض لمسألتين أولاهما تعنى بأثر اللوح في دفع عجلة الدراسة والتحصيل وثانيتهما تعرض لما يحتاج إليه أبناء الكتاتيب القرآنية من الاستراحة والتعطيل:

المسألة الأولى: الألواح ومستويات الدراسة والتحصيل

يحسن التذكير في هذا المقام بأن الألواح تعد من أكثر وسائل التحصيل المعرفي عائدة وأعظمها بركة وفائدة، لذلك اعتمدها المغاربة كثيرا وأصبح من المألوف المتواتر لديهم، ومن المأثور المتداول عندهم أن يرسلوا أولادهم إلى الكـتاتيب القرآنية في سن مبكرة يحملون ألواحهم ليحفظوا القرآن. وأول ما يتعلمون في رحلتهم الممتعة مع كتاب الله العزيز كيفية كـتابة الحروف الأبجدية وكذلك نطقها نطقا صحيحا بحركاتها المختلفة، كل ذلك بطريقة جماعية تساعد على الحفظ والقراءة وتعين على الكتابة في الألواح التي تبدأ بطريق التتبع والمحاكاة، وهي أن يخط الشيخ على اللوح بمؤخرة القلم ويتتبع الطالب ذلك الخط بالقلم والمداد إلى أن يحفظ التلميذ الحروف حفظا جيدا لينتقل بعد ذلك إلى قصار السور كالإخلاص والفلق والناس؛ لأنها أسهل حفظا وأنسب لمستوى الصغار، وبهذا التدرج التربوي يتمكن التلميذ من القراءة والكتابة.

وعلى الرغم من التطور الكبير في عصر التكنولوجيا والاتصال والإعلام، فإن اللوح يبقى الأداة الأكثر نجاعة في تحفيظ القرآن، فالحفظ بواسطة الألواح الخشبية طريقة مغربية تأبى التراجع والاندثار صامدة أمام كل طرائق التحفيظ الحديثة، وهذا ما أكده أحد القائمين على التعليم القرآني المعتمد على الألواح في مقال له يبسط القول في شأن مدرسة التوحيد لتحفيظ القرآن بمدينة سلا، يقول: «يجلس أطفال وشباب حول الشيخ “محمد ابن الشريف السحابي”، يستظهر أحدهم بعض الآيات بصوت ملائكي، وكأنه إمام متمرس، وبجانبه آخرون يسمعون ويراقبون هذا المشهد الروحاني».

ويصرح أستاذ آخر من أساتذة هذه المدرسة أن الطريقة المغربية لحفظ القرآن تعتمد على اللوح، ومنذ أن يدخل التلميذ إلى الكُتاب أو المسجد، يتعلم أولا القراءة والكتابة، ثم يجلس في حلقات التحفيظ، فيقوم الشيخ بإملاء بعض الآيات لكتابتها، ومن ثم يقوم التلاميذ بقراءتها ليتم تصحيح الأخطاء، ثم تبدأ عملية الحفظ[15].

ومن الواضح أن الكتابة على اللوح ينظر إليها في المغرب بنوع من القداسة والاحترام والتقدير وذلك بوصفها تقليدا إسلاميا راسخا يضرب في أعماق التاريخ؛ إذ تعد مكونا ثقافيا خاصا أسهم بشكل كبير في حفظ التراث العربي الإسلامي، بل إنها هي التي حملت للأمة ذلك الرحم المعرفي الدافئ تلك العلاقة العلمية الحميمة المتبادلة بين المعلم والمتعلم، وبذلك تبرز قيمة الألواح في تربية الناشئة تربية روحية عالية وتنشئتها كذلك تنشئة اجتماعية تدافع عن الوطن وتناهض الاحتلال.

المسألة الثانية: الألواح ومستويات الاستراحة والتعطيل

وفي هذا الجانب نشير إلى أن الكتاتيب القرآنية في المغرب يتابع أبناؤها الدراسة المنتظمة طوال خمسة أيام من الأسبوع؛ أي باستثناء يومَي الخميس والجمعة، حيث يُسرّح الصّبية صبيحة يوم الخميس بعد كتابتهم الألواح وتصحيحها وتجويدها، وقد حدّد هذه العطلة الأسبوعيّة الخليفة الثّاني عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- وذلك أثناء عودته من فتح بلاد الشّام، فعندما “رجع إلى المدينة خرج النّاس للقائه، وأوّل من سبق إليه الصّغار لسرعتهم ونشاطهم، فتلقّوه على مسيرة يوم، وكان ذلك اليوم يوم الخميس، فبات معهم في الطّريق ليلة الجمعة، ودخل معهم المدينة يوم الجمعة قبل الصّلاة، فقال للأولاد: أنتم تعبتم يومًا في الخروج، ويومًا في الدّخول، وقد جعلت لكم يوم الخميس ويوم الجمعة وقت تسريح وراحة لكم ولمن بعدكم إلى يوم القيامة، ودعا بالفقر لمن أمات سنّته، ودعا بالغنى لمن أحيى سنّته”[16].

ومع ذلك يمكن القول إن حرص المغاربة على التعلم واستعمال الألواح لم يترك للطالب فراغا ولا موسما دراسيا محددا، بل الزمن كله وقت للدراسة ليله ونهاره، باستثناء العطل الدينية المعهودة وهي: العطل المقررة بمناسبة العيدين (الفطر والأضحى) وذكرى المولد النبوي الشريف، وقصارى مدى هذه العطل عشرة أيام، فكثيرا ما تسمعهم يقولون: “خمسة قبلها وخمسة بعدها”، بالإضافة إلى العطلة العُمَرية المتقدمة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الدراسة لا تعطل كليا في هذه المناسبات وإنما يتوقف تقديم الدروس وحفظ النصوص الجديدة، دون أن تتوقف مراجعة الدروس السابقة ومجالس المذاكرة، وآكد تلك العطل عطلة الأسبوع العمرية.

وقد أشار بعض الفقهاء إلى العطلة العمرية مبينا أنها قد جرى العمل باعتمادها وتسريح الطلاب أيامها، يقول أحدهم[17]:

قدما مضى عمل الشيوخ بتركهم * تدريس يومي جمعة وخميس

إلا إذا ما نص أن لا يتركو * ه محبس في عقدة التحبيس

ويستمر الدوام الدراسي في الكـتاتيب القرآنية ساعات طويلة، ولا يتوقف إلا لحظات إما لتناول وجبة الغذاء أو للصلاة أو محو اللوح. والفقيه غالباً ما يكون إمام مسجد أو حافظاً يتفرغ لهذا العلم الذي ورثه عن آبائه وأجداده، أو متطوعاً يلقن أبناء الحي أو القرية تعاليم القرآن الكريم. وكان هذا الفقيه في القديم لا يتقاضى مقابل عمله إلا “الحدية” أو “الأربعية”، وتعني عوضاً مالياً يتسلمه الفقيه من التلاميذ، أو ما قد يحصل عليه في بعض المناسبات الدينية القليلة وبعض الهدايا البسيطة في بعض المناسبات الخاصة، من قبيل حفل ختم القرآن[18].

المحور الثالث: الألواح ومستويات التحديث والتطوير

في هذا الجانب نعرض لمسألتين إحداهما تهتم بتحديث الوسائل والأدوات، وثانيتهما تعنى بتحديث الأساليب والمقررات.

المسألة الأولى: تكثيف المعاهد والمؤسسات

تجدر الإشارة إلى أن المدارس والمؤسسات القرآنية المرتبطة بالألواح قد تضاعف عددها في العقود الأخيرة، ففي مقال لأحد الأساتذة المغاربة يصرح ضمنه أن مدارس تحفيظ القرآن التابعة لوزارة الأوقاف المغربية “فتحت أبوابها عام 2001م، أمام الطلبة من مختلف الأعمار من أجل حفظ القرآن الكريم ومتابعة الدراسة الأكاديمية، ومنذ ذلك الحين تخرج فيها مئات الطلبة الحافظين لكـتاب الله والحاصلين على تكوين شرعي وعلمي يؤهلهم للالتحاق بمختلف جامعات وكليات البلاد.

وتعتبر مدرسة عمر بن الخطاب واحدة من بين 287 مَدرسة (دينية) رسمية تتوزع على امتداد تراب المملكة المغربية، تدرس بالتوازي مع تحفيظ القرآن الكريم مختلف التخصصات الأكاديمية بالمدرسة، ويدرس بها ما يزيد على 32 ألف طالب من الذكور والإناث.

ويبدأ تلاميذ هذه المدرسة مسارهم الدراسي بترتيل الآيات القرآنية المكتوبة على الألواح الخشبية وحفظها واستظهار ما تم حفظه على شيخهم، قبل أن يملي هذا الأخير عليهم وِرْداً آخر ليعاودوا الكَرة مجدداً[19].

ويقول محمد علال معلم بهذه المدرسة: “في الصباح الباكر، يبدأ التلاميذ حفظ الآيات القرآنية، بعد ذلك يقومون بعرض ما حفظوا على المحفظ (المعلم)، ثم تتم عملية محو الألواح الخشبية، لتبدأ بعدها مرحلة تلقين الآيات وكتابتها في الألواح، لتبدأ عملية الحفظ من جديد”[20].

والجدير بالذكر أن هذه المدرسة فتحت المجال أمام البنات بعد أن ظلت جهودها مقتصرة على تدريس الأبناء زهاء ثلاثة عشرة سنة، وذلك ما أوضحه أحد الأساتذة بقوله: “ظلت المَدرسة مقتصرة على تعليم الذكور فقط حتى عام 2014م، ففتحت جناحاً خاصاً بالإناث من أجل تعليم القرآن الكريم ومتابعة الدراسة، وقد أكمل الفوج الأول من هؤلاء الفتيات حفظ كتاب الله كاملاً، إذ تنتظم طالبات المدرسة بجلابيبهن الموحدة حول محفّظهن، يرددن الآيات القرآنية تارة ويستظهرن ما حفظن تارة أخرى.

وقد صرّحت واحدة من تلميذات هذه المدرسة، أنها “أتمت حفظ القرآن الكريم خلال 3 سنوات، وهي مستمرة في تثبيت محفوظاتها، وفي الوقت نفسه تتابع الدراسة في المستوى الثالث الإعدادي”.

والأهم من ذلك أن المدارس التي تُعنى بالتعليم العتيق، تؤهل المتخرجين فيها للولوج إلى التعليم الجامعي وللمشاركة في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، يقول أحد مديري هذه المدارس متحدثا عن مؤسسته: “تدرس هذه المَدرسة كل المستويات من الابتدائي حتى الثانوي، وتؤهل لشهادة الثانوية العامة الصادرة عنها لإكمال الدراسة الجامعية في الجامعات المختلفة، كما تخول هذه الشهادة لحاملها ولوج معاهد الشرطة ومناصب العدل وغيرها”[21].

وتنتشر هذه المدارس القرآنية على أوسع نطاق في جميع الأوساط المغربية دون انقطاع أو توقف، فحيثما يوجد أيّ تجمّع بشريّ في المدينة أو في البادية، يتوفّر مكان لتحفيظ القرآن الكريم، وهو مكان يختلف اسمه من منطقة إلى أخرى (الجامع، لَمْسيد، الكتّاب، لحضار، تامزكيذا، المدرسة)، غير أنّ المسمّى واحد، وقد سعت الدّولة المغربيّة – منذ عام 2000م – إلى الدّفع بعجلة التّعليم الدّينيّ، – أو ما يطلق عليه التّعليم العتيق – إلى الأمام؛ حيث صدر الميثاق الوطنيّ للتّربية والتّكوين الّذي نصّ في (المادّة 88) على ضرورة “العناية بالكتاتيب والمدارس العتيقة وتطويرها، وإيجاد جسور لها مع مؤسّسات التّعليم العامّ”، ويشهد قطاع التّعليم العتيق في المغرب إقبالًا متزايدًا، وهذا ما تؤكّده إحصائيّات عام 2012م؛ حيث بلغ عدد التّلاميذ حوالَي (429) ألف، منهم ما يناهز (281) ألف في العالم القرويّ، وما يقارب (148) ألف في العالم الحضريّ، وهم يتوزّعون على أكثر من (29) ألف مركز لتحفيظ القرآن الكريم[22].

ويعقب صاحب هذا المقال على هذه الإحصائيات منتهيا إلى أن تجربة المغرب في تحفيظ القرآن لا تكتمل صورتها إلا بالتركيز على المناهج التقليدية التي تعتمد جملة من الآليات البيداغوجية والدّيداكتيكيّة؛ كالبداية بقصار السّور الّتي تستجيب لقدرة الطّفل على التّلقّي، والكتابة على اللّوح، واعتماد العرض، والتّكرار، والإملاء، والقراءة الجماعيّة، وغير ذلك، مما يُمكّن الطّالب من الحفظ التّلقائيّ المتدرّج لآيات القرآن الكريم وسوره[23].

وبذلك يتضح أن اللوح من أهم ما يميّز تعليم القرآن وتحفيظه في المغرب، فهو آليّة ديداكتيكيّة تُكسِب الطّالب وتعلّمه شتى المهارات: الذّهنيّة (الحفظ وسرعة البديهة)، واللّسانيّة (النّطق السّليم للّغة العربيّة)، واللّغويّة (الثّروة المعجميّة والقواعد النّحويّة والصّرفيّة والبلاغيّة)، والتّواصليّة (التّفاعل مع البيئة الصّفّيّة)، واليدويّة (الكتابة والرّسم)، لذلك؛ يتحتّم على كلّ من ينتظم في التّعليم الدّينيّ التّقليديّ أن يستعمل لوحًا خشبيًّا يُكتب عليه نصّ القرآن الكريم، إمّا من قبل الفقيه أو من لدن الطّالب نفسه، بعد أن يتقدّم في تعلّم كيفيّة الكتابة والرّسم، ويعتمد في ذلك على طرائق وآليّات تقليديّة؛ إذ يُمسح اللّوح بالصّلصال والماء، ويجفّف تحت أشعة الشّمس، وتلي ذلك مرحلة الكتابة بقلم مصنوع من القصب، ومداد “السّمغ” الأسود، فيلقي الفقيه ثمنًا أو ربعًا من القرآن على الطّالب، وعند الانتهاء من الكتابة يراجع المكتوب[24].

وبعد ذلك ينخرط الطّلبة في جوّ التّكرار الجماعيّ لما خطّوه من آيات على الألواح حتّى يتمكّنوا من تحقيق أمنيتهم الغالية الّتي هي ختم حفظ كتاب الله تعالى كلّه، “وتسمّى الختمة الأولى للقرآن (الشّقّة)، ثمّ يبدأ بعدها الطّالب قراءة القرآن من البداية (شكل مراجعة)، وتسمّى (العودة)[25].

المسألة الثانية: تحديث الوسائل والمقررات

وتجدر الإشارة في هذا المستوى إلى أن الوسائل تطورت كثيرا فتم استبدال الألواح الخشبية في بعض المعاهد والمراكز بأخرى بلاستيكية وثالثة على شكل سبورات صغيرة مهيئة للكتابة والمحو بسرعة وسهولة، وأخيرا ظهر ما يعرف باللوح الالكتروني (آيباد: Ipad).

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن مؤسسات التعليم العتيق بالمغرب ما زالت صامدة أمام موجات العولمة والتحديث عاملة على تطوير أساليب التدريس بالطرق التي تناسب توجهاتها محافظة عل أصالتها، فقد حظيت على مر السنين بعناية مميزة من السلاطين والملوك المغاربة الذين كانوا يحتفون بفقهائها، ويخصصون لهم جوائز هامة، وامتدت هذه العناية الرسمية إلى عهد الملك محمد السادس الذي أحدث في سنة 2002م جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية تشجيعاً لها على الاضطلاع بدور رائد في تحفيظ القرآن وتطوير طرق التلقين[26].

وحسب الشيخ محمد، وهو فقيه مسؤول عن أحد الكتاتيب القرآنية التقليدية بمدينة سلا، فإن “الكتاتيب القرآنية، فضلاً عن التحفيظ، تضطلع بدور فعال في تلقين تعاليم الدين السمحة وقواعد العقيدة الصحيحة”، إذ يساهم ارتياد الأطفال لهذه الكتاتيب في بناء سلوكهم وتعريفهم بأصول دينهم وحمايتهم من جميع أشكال الانحراف.

ويرى الشيخ محمد أن الإقبال على الكـتاتيب القرآنية أصبح يتزايد خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما خلال السنوات الأخيرة التي بات يتزامن فيها الشهر الفضيل مع العطلة الصيفية، مشيراً إلى أن كثيرا من الآباء يحبذون أن يقضي أطفالهم أوقات عطلهم الصيفية في تعلم القرآن وترتيله.

وفي هذا الصدد، تقول أسماء، وهي سيدة عاملة، إنها سجلت طفلتها ذات الأربع سنوات في كـتاب قرآني حتى تـتلقى تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة، مؤكدة أن سلوك الطفلة تغير كثيراً خلال السنتين اللتين ارتادت فيهما الكتاب، إذ أصبحت أكثر هدوءا وانضباطا. ومن جهته أكد السيد أحمد، وهو مهندس بالقطاع العام، أنه قرر إلحاق ابنه ذي الخمس سنوات بالكـتاب لتلقين أصول الدين الإسلامي بهدف تعلم المفاهيم الصحيحة والسليمة للقرآن الكريم، وفي نفس الوقت إتقان قواعد اللغة العربية.

وأضاف أنه فضل أن يتردد ابنه على هذا “المكان المبارك” بشكله التقليدي وطريقته الكلاسيكية في التلقين كما ارتاده هو نفسه في صغره، حتى يتسنى للطفل تعلم المثابرة والاجتهاد وروح المنافسة، مسجلا أن ارتياد الكتاب القرآني كان له أثر بالغ في تفوقه الدراسي.

وأكثر ما يميز الكـتاتيب القرآنية حضور “الفقيه” الذي يحظى باحترام وتقدير الجميع، فلباسه التقليدي وجلوسه بين الطلبة، تنم عن هيبة ووقار، فهو المشرف على هذا الصرح الديني الذي ارتبط على مر العصور بالعلم والتنوير، الذي يعتبر مدرسة للعلماء والفقهاء، وكذا المقاومين الذين دافعوا بأرواحهم من أجل استقلال الوطن.

وبفعل هذه الوسائل ارتفع عدد حفظة القرآن الكريم إلى أزيد من 1.1 مليون مغربي خلال عام 2015، يقول أحمد العمراني، المتخصص بالشريعة الإسلامية وعضو المجلس العلمي، إن هذا العدد يظل ضعيفاً نسبياً، مشيراً إلى أن المغاربة تمكنوا من فرض أنفسهم في مجال حفظ القرآن، مصرحا أن حمَلة القرآن المغاربة يتزايدون سنوياً بالآلاف، مشيراً إلى أن هناك توجُّهاً جديداً في المغرب يسير نحو التخصص بشكل أكبر في مجال تدريس القرآن[27].

وما الإقبال على حفظ القرآن عن طريق الألواح الذي تشهده الكتاتيب القرآنية منذ سنوات عديدة إلا تأكيد على عراقتها وإسهامها في بناء مقومات المجتمع الإسلامي المعتدل[28].

المحور الرابع: الألواح ومستويات الفاعلية والتأثير

في هذا المحور نعرض لجانب من أهمية الألواح وفاعليتها وتأثيرها، وذلك من خلال المستويين الآتيين:

المستوى الأول: الألواح وملمح الاستنزال والاستسقاء

في هذا الجانب نذكّر بأن المغاربة قد دأبوا على إقامة صلاة الاستسقاء قديما وما زالوا يقيمونها إلى اليوم، طلبا للغيث واستدرارا للسماء. وترتبط هذه الصلاة عندهم بجملة من التقاليد المحمودة تشمل ارتداء الجلابيب مقلوبة تفاؤلا بتقلب حال الطقس من العسر إلى اليسر، ومن العناء إلى الرخاء، كما تتضمن تقدم الصغار جموع الوافدين إلى ساحة الاستسقاء، وهم يحملون ألواحهم ويرتلون جملة من آيات الذكر الحكيم في تذلل وخضوع وفي خشية وخشوع لاهجة ألسنتهم بصادق الدعوات في مشهد مهيب ومنظر جميل. وليس اختيار الأطفال الصغار للتقدم بالصفوف الأمامية صدفة ولا اعتباطا، وإنما ذلك التماسا لما يلوح على هؤلاء الأطفال من الطهارة والبراءة، فهم براعم غضة لم تدنسهم العثرات والخطايا مما يجعلهم أهلا لأن تـتقبل منهم الأعمال الصالحة وتستجاب منهم الدعوات.

وتعد صلاة الاستسقاء نوعا من التوبة والندم والرجوع إلى الله والإنابة إليه طلبا للمغفرة والرضوان، فمن أجل ذلك تقام هذه الصلاة مشفوعة باصطحاب أطفال صغار يرتلون في ألواحهم الخشبية آيات بينات تضرعا إلى الله أن يفتح أبواب السماء ليَنعم الناس بعام مبارك فيه يغاث الناس.

والمغاربة بهذا الصنيع الفريد يدعون ربهم بقلوب خاشعة منكسرة مبتهلين إلى الله بالحال وبالمقال، ومن المعلوم أن دعوات الحال المعززة بدعوات المقال أبلغ في السعي وأرجى في الإجابة.

المستوى الثاني: الألواح وملمح العفو والاستئمان

في هذا المستوى نظر المغاربة إلى الألواح على أنها مصدر للأمن والأمان، لذلك فإن القارئ لبعض مدونات التاريخ الثقافي في المغرب يقف على نصوص تصرح بأن المواطن المغربي كان يدفع عن نفسه الخوف والرعب برفع اللوح على الرأس، لذلك ذكر صاحب الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى أن السلطان أبا الحسن السعيد علي بن المأمون بن المنصور الموحدي (ت: 644 هـ) تقدم إِلَى مكناسة فَخرج إِلَيْهِ أَهلهَا يطْلبُونَ مِنْهُ الْعَفو وَقدَّمُوا بَين أَيْديهم الشَّيْخ الصَّالح أَبَا عَليّ مَنْصُور بن حرزوز، وتلقوه بالصبيان من الْمكَاتب على رؤوسهم الألواح وَبَين أَيْديهم الْمَصَاحِف[29].

كما أن السُّلْطَان الْمولى عبد الله بن المولى إسماعيل (ت: 1171 هـ) لما فرغ من أَمر الريفي أصبح غاديا يؤمُّ طنجة، وَلما شارفها خرج إِلَيْهِ رجالها يحملون الْمَصَاحِف على رؤوسهم وَالصبيان يحملون الألواح بَين أَيْديهم مستشفعين تَائِبين فَعَفَا عَنْهُم[30].

ويتوالى هذا التقليد على عهد السُّلْطَان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي (ت: 1276 هـ) الذي عفا وصفح عمن ناوأوه “فَأَمنَهُمْ على شَرط الْخُرُوج من فاس الْجَدِيد، فأذعنوا ثمَّ بعثوا شفاعاتهم بالمشايخ والصبيان والألواح على رؤوسهم وَمَعَهُمْ سلطانهم ابْن الطّيب فسامح رَحمه الله الْجَمِيع”[31].

خاتمة

وصفوة القول إن الألواح عماد التعلم وأساس التحصيل، لذلك اعتنى بها المغاربة كثيرا، فارتبطت كـتاتيبهم القرآنية بها ارتباطا وثيقا، لتصبح رمزها المتميز وعنوانها الثابت، ويتجلى ذلك في أمور منها:

أ- الاعتقاد أن للوح سرا وبركة، فالتعلم على صفحته يُكسب الطالب فهما عميقا وفتحا مبينا، وهذا ما جعل الآباء يسعون إلى تثبيت الأفئدة والأرواح بملازمة القراءة في الألواح.

ب- تغطية مختلف المراحل الدراسية من الروضة إلى المستويات التعليمية المتقدمة، ففي كل تلك المحطات يبقى اللوح الأداة التعليمية الأكثر تداولا وتناولا، لذلك أسهم في إحداث توجيه تربوي متوازن، يرسّخ في المتعلم قيم الدين الإسلاميّ الحنيف من رحمة وعطف وتعاون وتسامح وتصالح، لينخرط في عالم روحانيّ إيماني يُبعده عن أجواء الشبكات العنكبوتية المحفوفة بالمخاطر والمزالق، وبذلك يسلم النشَأ من هزات الاستلاب والانحراف.

ج- فاعلية الألواح فبفضلها حافظ التعليم الديني على مكانته المرموقة داخل المجتمع المغربي واستمرّ عطاؤه بالموازاة مع التجارب التعليمية الحديثة، على الرغم مما شهدته منظومة التعليم في المغرب من تغيرات جذرية تحت تأثير التحولات السّوسيو – ثقافيّة والبيداغوجيّة والتّكنولوجيّة.

د- الاستجابة العفوية لرغبات المجتمع وانتظاراته، حيث شكّل التعليم العتيق متنفسًا روحيًّا وأخلاقيًّا في زمن تحكمه الآلة والمادّيّات، ولا أدلّ على ذلك من تضاعف المنتظمين في سلك التّعليم العتيقّ إذ اقترب عددهم اليوم من نصف المليون.

هـ- صمود الألواح أمام عواصف العولمة والرقمنة وثورات الاتصال، فما زالت تحتفظ بمكانتها التربوية العالية بوصفها الأداة التعليمية الأكثر فائدة والأسرع في دفع عجلة التربية والثقافة والعلوم.

[1] سعيد أعراب: القراء والقراءات بالمغرب، دار الغرب الإسلامي ط1، 1990م، ص 12.

[2] انظر المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس، القاهرة، 1972 (مادة: لوح) بتصرف.

[3] بلاد شنقيط المنارة والرباط، الخليل النحوي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس 1987م، ص 147.

[4] سنن أبي داود (2/ 72)، الحديث: 1459.

[5] السنن الكبرى، للنسائي (5/ 368).

[6] مسند أحمد، ط الرسالة (4/ 260)، رقم الحديث: 2447.

[7] المرجع السابق (40/ 235)، رقم الحديث: 24199.

[8] المجموع شرح المهذب للنووي، (5/ 298).

[9] مختار الشعر الجاهلي، مصطفى السقا، المكتبة الشعبية، 1969م، ج1، ص68.

[10] ديوان ابن أبي حصينة بشرح أبي العلاء المعري تحقيق: محمد أسعد طلس دار صادر – بيروت الثانية، 1999م، ص 46.

[11] الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، (3/ 193).

[12] سراج الظلم فيما ينفع المعلم والمتعلم للشيخ أحمد الهيبه بن الشيخ ماء العينين، تحقيق د. محمد الظريف، ص 45.

[13] المرجع نفسه.

[14] المرجع نفسه.

[15] مقال: المغرب.. حفظ القرآن وترتيله على الألواح الخشبية، موقع الجزيرة مباشر.

[16] الشّوشاوي أبو الحسن، “الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة”، تحقيق: إدريس عزوزي، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، المملكة المغربيّة، 1409هـ/ 1989م، ص 287.

[17] مقابلة مع الشيخ محمد الزائد بن ألما حفظه الله يوم 25/11/2022م.

[18] المقال السابق.

[19] مقال: مدارس للتعليم التقليدي بالمغرب مهمتها تحفيظ القرآن..(arabicpost.net).

[20] المقال السابق.

[21] مدارس للتعليم التقليدي بالمغرب، مقال السابق.

[22] التّعليم القرآنيّ في المغرب وديداكتيك اللّوح، التيجاني بولعوالي، مقال سابق.

[23] التّعليم القرآنيّ في المغرب وديداكتيك اللّوح، التيجاني بولعوالي.

[24] المقال السابق.

[25] المقال السابق.

[26] مقال حفظ القرآن الكريم بواسطة الألواح الخشبية والحبر، إعداد: سناء بن حمو. (نشر: الاتحاد أنفو).

[27]– حفظ القرآن الكريم بواسطة الألواح الخشبية والحبر، إعداد: سناء بن حمو.

[28]– حفظ القرآن الكريم بواسطة الألواح الخشبية والحبر، إعداد: سناء بن حمو. بتصرف يسير.

[29] الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، للناصري، (2/ 249) .

[30] المرجع السابق، (7/ 165).

[31] المرجع السابق، (3/ 37).

مقالات عن

- الإمامة العظمى؛ المفهوم والمكانة

- من تجليات البراعة المغربية في نظم العقيدة الأشعرية

- أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة

- كلمة الدكتور عبد الحميد العلمي، مدير موقع الثوابت الدينية المغربية الإفريقية، في افتتاح الندوة العلمية: “الإمامة العظمى واستنادها إلى البيعة الشرعية”

- كلمة الدكتور عبد الحميد عشاق، مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية، في افتتاح الندوة العلمية: “الإمامة العظمى واستنادها إلى البيعة الشرعية”

ﺁﺧﺮ اﻟﻤﻘﺎﻻﺕ

- الإمامة العظمى؛ المفهوم والمكانة

- من تجليات البراعة المغربية في نظم العقيدة الأشعرية

- أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بتطوان ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة

- كلمة الدكتور عبد الحميد العلمي، مدير موقع الثوابت الدينية المغربية الإفريقية، في افتتاح الندوة العلمية: “الإمامة العظمى واستنادها إلى البيعة الشرعية”

- كلمة الدكتور عبد الحميد عشاق، مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية، في افتتاح الندوة العلمية: “الإمامة العظمى واستنادها إلى البيعة الشرعية”

- كلمة الدكتور سعيد شبار الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، في افتتاح الندوة العلمية: “الإمامة العظمى واستنادها إلى البيعة الشرعية”

- كلمة معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ أحمد التوفيق في افتتاح الندوة العلمية: “الإمامة العظمى واستنادها إلى البيعة الشرعية”

- التغطية الإعلامية للندوة العلمية: “الإمامة العظمى واستنادها إلى البيعة الشرعية”